Chronique du Funeral Scribe

« La certitude d’aller bien est parfois le dernier refuge de l’esprit en ruine. »

— Funeral Scribe

Je suis entré sans frapper.

La pièce n’avait ni murs, ni meubles. Rien qu’un battement sourd, suspendu dans l’air comme un électroencéphalogramme obstiné.

Un homme était assis au centre, vêtu d’une blouse blanche tachée de sons. Il m’a regardé longuement, puis a dit :

— Ce n’est pas une maladie. C’est un mode de vie.

La voix de Korsakov s’élevait autour de lui. Non pas une voix humaine, mais un souffle difforme, dissous dans des nappes de guitares fragiles, dans le ressac d’une batterie lente et mécanique, dans des riffs étouffés comme des souvenirs grattés à la lame.

La musique ne criait pas sa souffrance.

Elle la refusait.

Tout va bien, répétait-elle. Rien n’a jamais été brisé.

Mais tout tremblait. Tout suintait l’éclatement.

Le sol avait la texture d’un coton imbibé d’oubli. L’air sentait l’éther et le métal.

J’avançais en silence, ou bien mes pas étaient aussitôt effacés derrière moi.

L’homme m’a tendu une photographie. Une famille. Des visages troubles, fondus comme vus à travers l’eau.

Il a souri :

— Ce sont les miens, je crois. Peut-être.

Puis il a mâché le papier, lentement, comme pour y retrouver un goût qu’il n’avait jamais connu.

Un chœur lointain s’est levé, spectral, recouvert par une dissonance rampante.

Le son s’épaississait. Un silence s’installait — et aussitôt, un motif repartait, déformé, instable.

J’étais pris dans une boucle. À chaque passage, elle me volait un nom, une date, une certitude.

On dit « post-black ». On dit « noise mentale ».

Moi, je n’entendais qu’un déni mis en musique.

Une voix intérieure disait : Tu n’es pas malade.

Le corps, lui, murmurait : Pourquoi alors tout brûle ?

Le chant, neutre, répondait : Tu n’as rien perdu. Tu n’as jamais rien eu.

Je suis passé dans une autre salle — ou peut-être dans un autre état de conscience.

Les murs pulsaient, suintant une lumière maladive.

Les guitares tournaient sur elles-mêmes, comme un animal enfermé dans une cage sans porte.

L’homme traçait des signes dans l’air.

J’ai deviné les mots, écrits dans le vide :

« Je vais bien. C’est le monde qui se défait. »

Et le monde, en effet, s’effaçait.

Plus de sol.

Plus de centre.

Plus d’histoire.

Chaque morceau de Anosognosia était un leurre, un couloir vers un soulagement interdit.

Même lorsque la tension atteignait son paroxysme, la musique refusait de rompre.

Elle ne criait pas, elle s’effaçait.

Pas de fracture, juste une lente dissolution.

L’album tenait debout — droit, propre, presque froid — tandis que ses entrailles fondaient.

L’architecture restait intacte. Ce sont les murs intérieurs qui pourrissaient.

Par moments, j’ai cru reconnaître des visages, des voix, des fragments de mémoire.

Mais à chaque tentative pour les saisir, ils disparaissaient.

La bande était réécrite en direct.

Une voix revenait, monocorde : « Ce n’est pas moi. Ce n’est pas mon cerveau. Je suis un autre. »

J’ai demandé à l’homme son nom.

— Je suis le médecin, le patient, et l’intervalle entre les deux.

Puis il s’est tu.

Pas brusquement, pas tragiquement.

Il s’est simplement… arrêté.

Comme un vinyle rayé qui renonce à tourner.

Je suis resté là, seul avec cette impression insupportable : celle d’avoir entendu un cri si profond qu’il s’interdisait d’exister.

Korsakov n’a pas composé un album. Il a consigné un effondrement invisible.

L’anosognosie, ce n’est pas l’ignorance de la maladie.

C’est croire qu’on va bien, parce qu’on ne peut pas faire autrement.

Il n’y a pas de chute.

Pas de libération.

Juste une phrase, nue, qui revient chaque nuit :

« Je vais mieux, je crois. »

Et le doute, à force de silence, devient vérité.

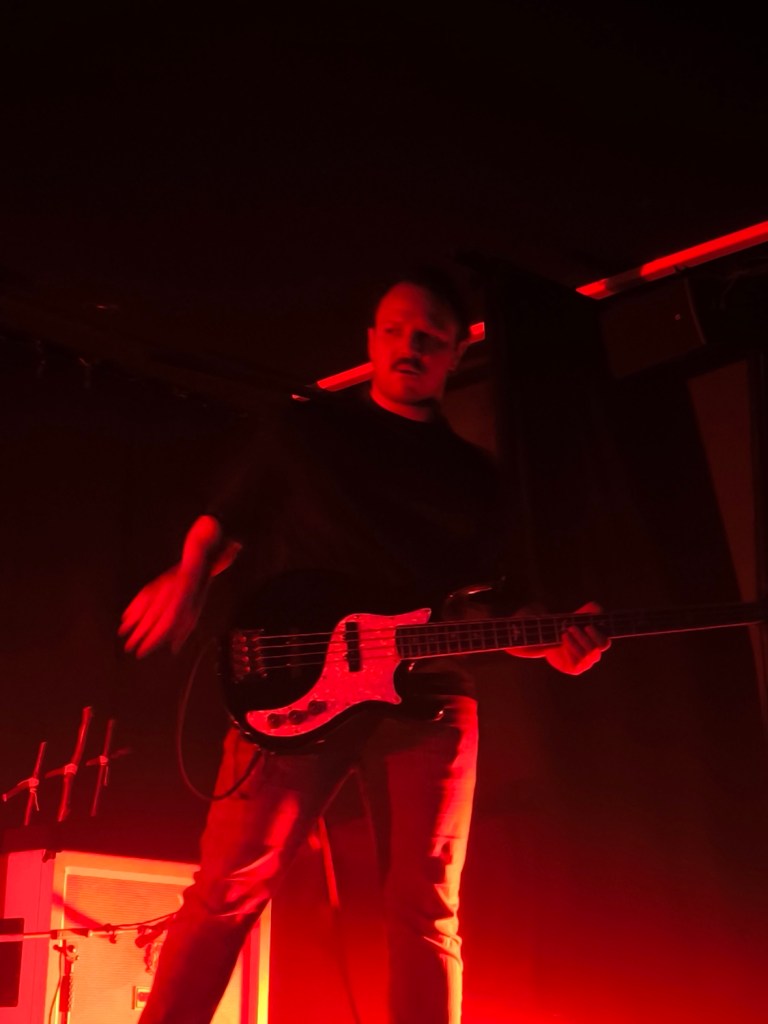

LE CLIP :